Le sol est la principale source d’éléments minéraux pour les plantes. Elles les absorbent et les assimilent via leurs racines. Empruntant les mêmes voies que les éléments nutritifs, les contaminants organiques ou inorganiques peuvent atteindre les végétaux et s’y accumuler. Mais ces éléments sont-ils bénéfiques ou toxiques ?

Le fonctionnement des transferts sols plantes

En géochimie, le terme « Élément Trace » (ET) correspond à tous les éléments chimiques observés en très faibles concentrations dans l’enveloppe terrestre. En effet, les 68 éléments traces constituent moins de 0,06 % de la croûte terrestre. La plupart de ces éléments traces sont des métaux (cuivre, zinc, plomb, etc.) et sont alors appelés Éléments Traces Métalliques (ETM), mais il y a aussi des éléments d’autres types (bore, sélénium, arsenic, antimoine).

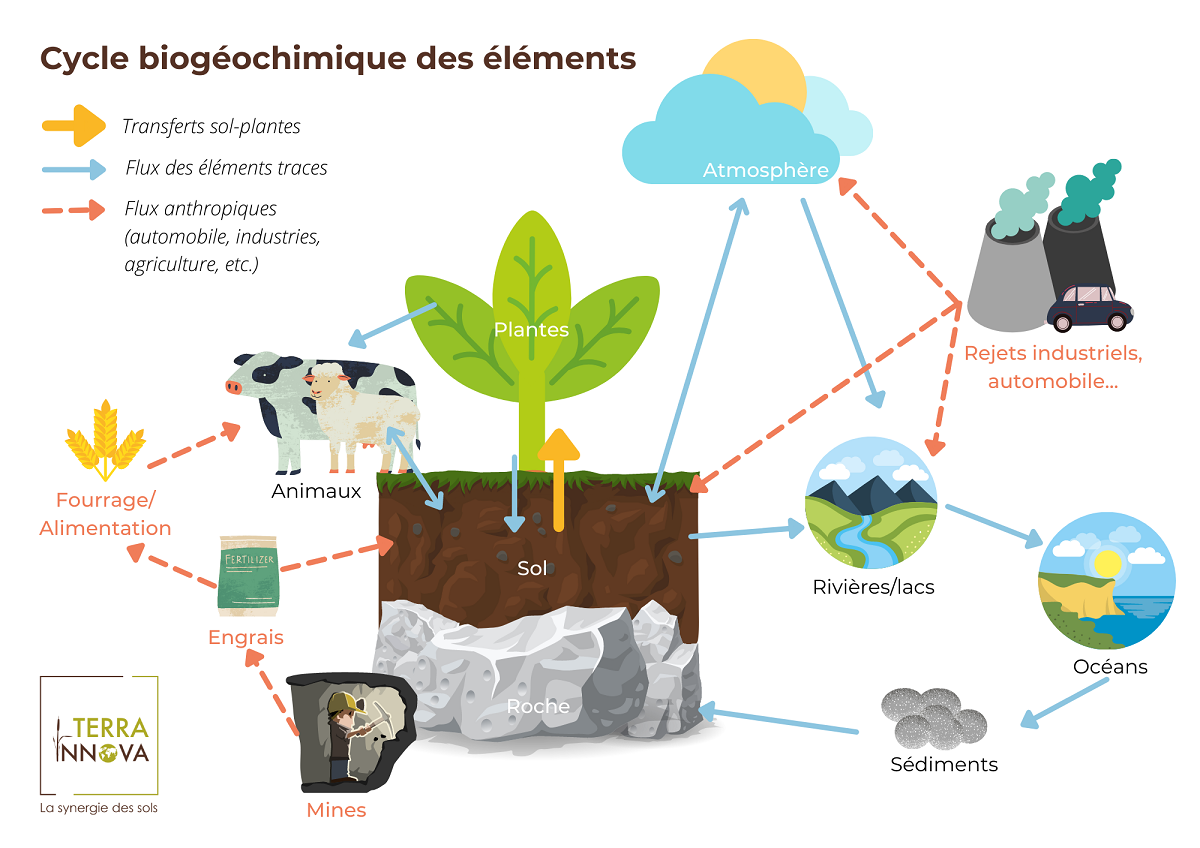

La mobilité et le transfert de ces éléments traces entre les sols et les plantes, s’intègrent dans l’ensemble beaucoup plus vaste des cycles biogéochimiques des éléments. Ceux-ci transitent par les compartiments minéraux et les compartiments vivants de la biosphère. Leur mobilité est contrôlée par de nombreux facteurs géochimiques, biologiques, climatiques ou anthropiques et par des processus comme l’altération ou les transferts.

Pourquoi étudier les éléments traces ?

Tous les sols contiennent naturellement des éléments traces, et leur seule présence n’est pas indicatrice d’une pollution.

On parle de fond pédo-géochimique pour désigner la structure chimique d’un sol avec les tous les matériaux et substrats qui le composent. On y retrouve principalement des minéraux et des élément-traces tels que les métaux lourds, les métalloïdes, etc. À ce fond pédo-géochimique viennent s’ajouter des apports provenant des retombées atmosphériques anthropiques, issues de l’industrie et des transports, ainsi que des irritants agricoles (engrais, produits phytosanitaires, déjections animales, boues urbaines, etc.).

Ces nombreux contaminants s’accumulent dans les sols et viennent le polluer s’ils sont présents en trop grande quantité. Contrairement aux polluants organiques qui peuvent se dégrader plus ou moins lentement. Les éléments traces métalliques ne se dégradent pas, ils changent de forme physico-chimique et les problèmes qu’ils causent peuvent donc perdurer.

Les éléments traces métalliques présents dans les sols sont absorbés par les racines des plantes cultivées ou sauvages. Les végétaux représentant le premier maillon des chaînes alimentaires terrestres, les transferts de contaminants comme les éléments traces métalliques entre sol et plantes, peuvent être problématique pour la sûreté sur les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine et animale. Il est donc essentiel de surveiller la teneur des éléments traces métalliques dans les sols et les plantes afin de s’assurer qu’il n’y a pas de risque sur la santé.

Chez Terra Innova, nous sommes conscients que le remaniement des terres excavée sur les sols agricoles peut exercer une influence sur ces transferts. C’est pourquoi nous les suivons étroitement lorsqu’un risque pour l’environnement ou la santé peut exister.

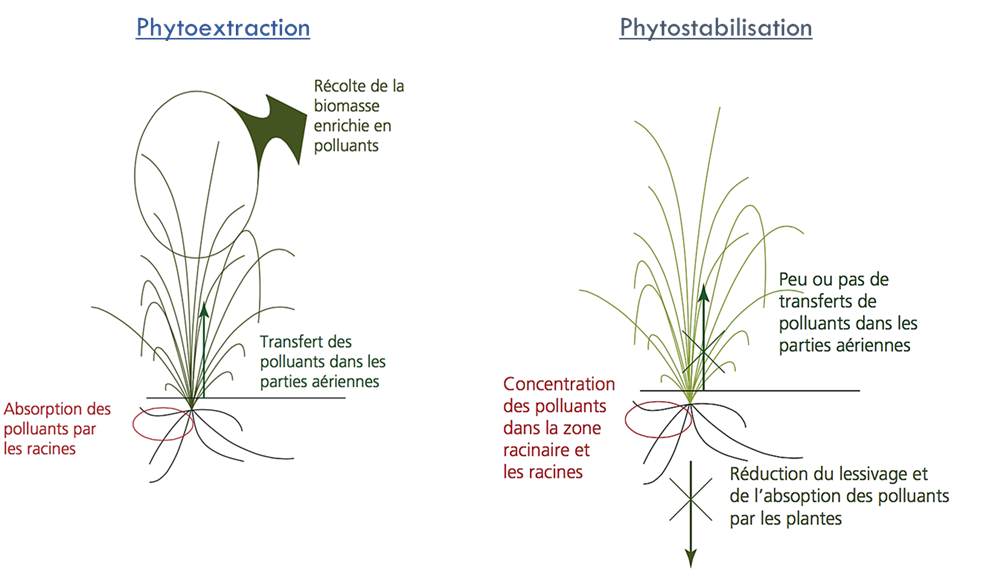

En plus de ces préoccupations d’ordre sanitaire, les techniques de phytoremédiation sont toujours en développement et suscitent de plus en plus l’intérêt des gestionnaires de sites contaminés. En effet, la phytoremédiation est l’ensemble des technologies utilisant les plantes pour réduire, dégrader ou immobiliser des polluants organiques ou inorganiques du sol, de l’eau ou de l’air. Elle repose essentiellement sur les interactions entre les plantes, les sols et les micro-organismes. Deux techniques couramment utilisées peuvent être citées :

- La phytoextraction qui consiste à extraire un polluant présent dans le sol à l’aide d’espèces végétales, avec ou sans ajout d’amendements. Les plantes absorbent le polluant du sol via leurs racines, le transloquent et l’accumulent massivement dans leurs parties aériennes récoltables qui sont par la suite traitées, valorisées ou éliminées.

- La phytostabilisation qui est davantage un mode de gestion qu’une méthode de dépollution. Cette technique consiste à fixer et immobiliser le polluant en le séquestrant au niveau des racines et en limitant sa translocation vers les parties aériennes de la plante.

Dans le cas des oligo-éléments comme le cuivre ou le zinc, on cherche à maîtriser voire à limiter au maximum ces transferts de polluants entre sol et plantes en utilisant la pytostabilisation. Dans des cas plus spécifiques comme la phytoextraction, le but recherché est au contraire de les maximiser.

Les éléments traces métalliques, bénéfiques ou toxiques ?

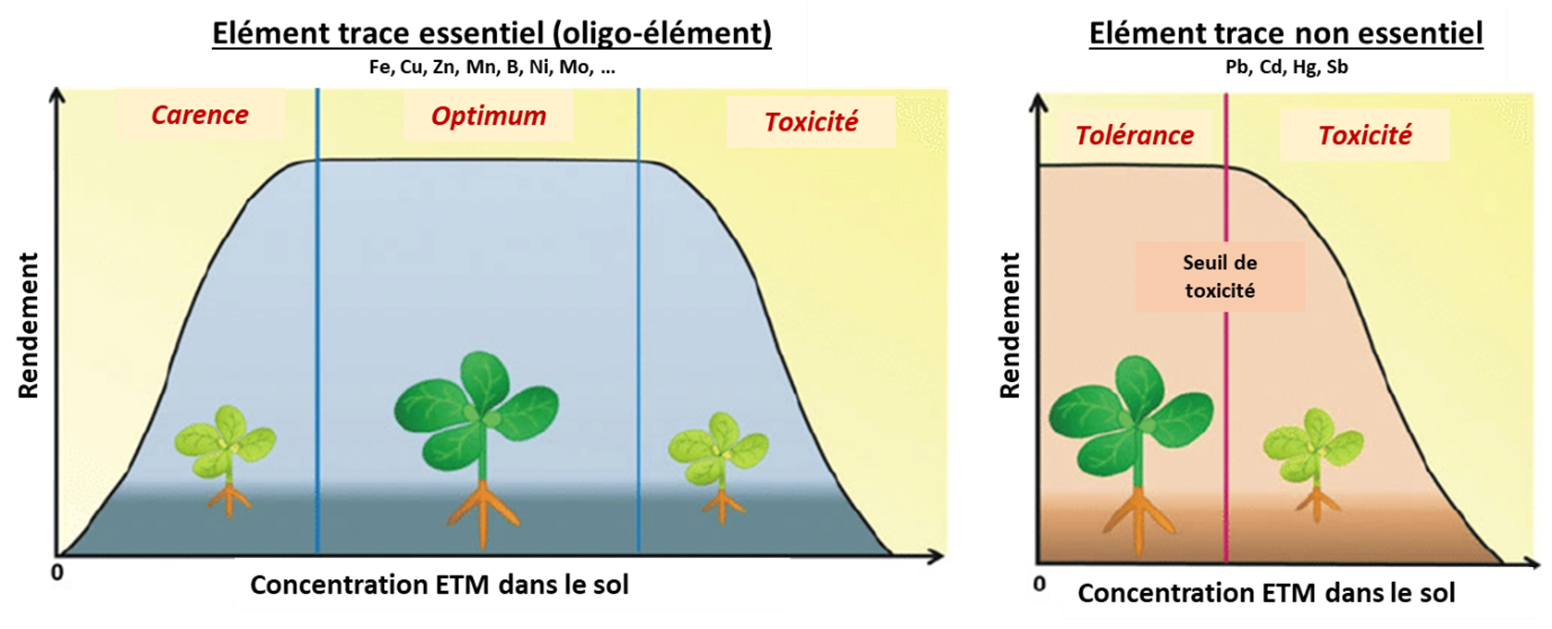

Paradoxalement, un élément trace métalique peut être à la fois toxique et bénéfique, tout dépend de sa teneur dans le sol : « c’est la dose qui fait le poison » (Paracelse). En pratique, on distingue 2 catégories d’éléments traces :

- Les oligo-éléments, qui sont nécessaires à la vie microbienne, animale et végétale, en faibles quantités. Pour les végétaux, les principaux oligo-éléments sont le bore, le cuivre, le fer, le zinc, le manganèse et le molybdène. Par exemple, en une année un hectare de vigne absorbe, en moyenne 80 kg de potasse (K2O) ou de calcium, mais 250 grammes de zinc ou 4 grammes de molybdène.

- Les contaminants stricts qui ne sont pas des éléments essentiels au développement des êtres vivants. C’est le cas du cadmium, du plomb ou encore du mercure. Pour les contaminants stricts, les végétaux possèdent une capacité de tolérance jusqu’à un certain seuil au-delà duquel se manifeste une toxicité de plus en plus importante.

L’effet d’un oligo-élément dépend donc de sa concentration. Dans les végétaux, les carences et les excès peuvent induire des pertes de rendement. Entre ces deux situations, il existe une zone optimale pour le développement de la plante. C’est donc cet équilibre qu’il faut trouver.

En quantités trop élevées, les éléments traces deviennent phytotoxiques. Les seuils de toxicité et de carence varient selon l’élément considéré, l’espèce végétale et des paramètres du sol.

Les mécanismes du transfert sol plantes

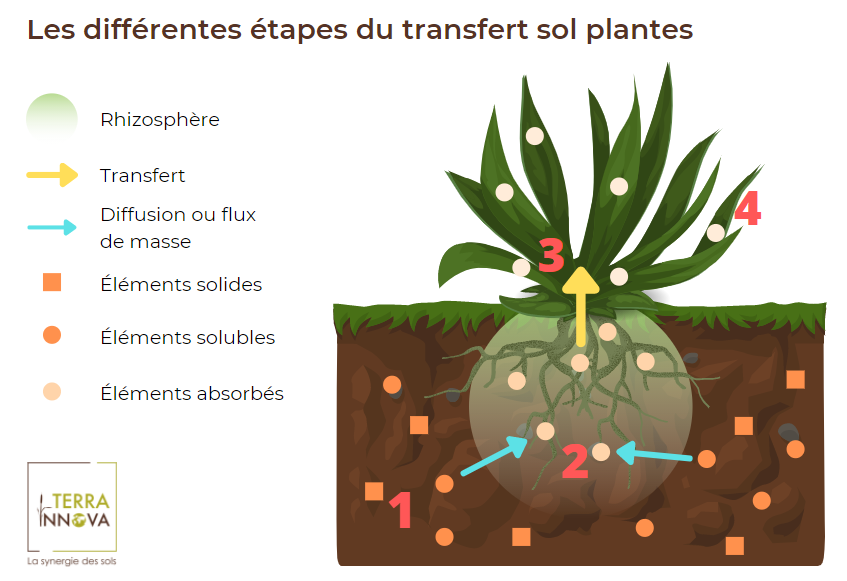

Le transfert sol plante est un concept intégrant un ensemble de processus physico-chimiques et biologiques successifs qui contribuent au transfert des éléments du sol vers les racines et jusque dans les tissus de la plante. On peut distinguer 4 grandes étapes :

1- La mobilisation et l’offre du sol

sont les plus nombreuses et peuvent soit rester des éléments non-mobilisables, soit devenir solubles pour être assimilable par les plantes. C’est la mobilisation. Les formes solubles sont les moins nombreuses, mais jouent un rôle très important dans le développement des végétaux, car elles sont assimilables.

L’offre d’un sol est son potentiel à proposer un milieu idéal pour une plante. Pour le connaître, il faut calculer la somme des formes solubles et des formes solides pouvant devenir solubles. Néanmoins, la présence de micro-organismes, comme les bactéries et les champignons, peut influencer la mobilisation des éléments dans le sol.

Les éléments dissous dans la solution du sol sont transférés vers la rhizosphère par deux processus, la diffusion et le flux de masse.

2- L’absorption racinaire

Une fois dans la rhizosphère, lieu effectif de l’absorption, les éléments sont prélevés par les racines. La plupart des prélèvements d’éléments traces par les plantes impliquent seulement des espèces ioniques libres et sont prélevés sous des formes cationiques (Zn2+, Cu2+, Pb2+, …). Les autres éléments comme le molybdène ou l’arsenic ont des formes anioniques. Pour les oligo-éléments, le prélèvement est régulé par des processus physiologiques.

À l’intérieur de la racine, les éléments traces circulent de deux façons, par la voie symplasmique, c’est-à-dire à l’intérieur des cellules et par la voie apoplasmique, c’est à dire par les parois cellulaires. Une partie reste immobilisée dans les parois des cellules racinaires et une autre partie entre dans ces cellules, se trouvant piégée par des acides organiques, comme l’acide citrique ou d’autres molécules. Les éléments sont stockés dans les vacuoles. Pour la plupart des espèces végétales, les racines retiennent la majeure partie des éléments traces prélevés.

3- L’absorption racinaire

Vient ensuite la translocation qui se traduit par le transfert des éléments présents dans les racines vers les parties aériennes de la plante.

Une fois à l’intérieur des racines, les éléments traces peuvent circuler dans toute la plante. En effet, une fraction du total prélevé atteint les vaisseaux conducteurs de la sève brute, le xylème, qui les emmène vers les parties aériennes. La circulation de la sève brute se fait de bas en haut donc des racines vers les parties aériennes, par poussée radiculaire et par appel foliaire lors de la transpiration.

Dans la majorité des cas, ce transport dans la plante est limité par différents phénomènes : précipitation dans les parois ou espaces intercellulaires, stockage dans les vacuoles.

4- L’accumulation

Les concentrations en éléments traces dans la plante varient d’un organe à un autre. D’une façon générale, les teneurs sont plus importantes dans les organes végétatifs (feuilles et tiges) que dans les organes reproducteurs (grains et fruits). Cette répartition dépend aussi de l’espèce végétale. De fortes teneurs en éléments traces dans les végétaux mène à une toxicité potentielle pour la plante, allant jusqu’à une diminution du rendement et de la qualité industrielle des récoltes. Cela peut également avoir des impacts pour les animaux et les Hommes qui ingèrent les végétaux. En effet, les concentrations entraînant une toxicité sur la chaîne alimentaire sont souvent inférieures à celles produisant une phytotoxicité.

Différentes stratégies face aux éléments traces métalliques

Depuis les années 80, les scientifiques distinguent plusieurs types de réponses des plantes face aux éléments traces métalliques. Celles-ci varient en fonction de l’espèce de plante et la concentration des éléments dans le sol. Cette classification selon les stratégies d’accumulation est plutôt destinée aux plantes sauvages non cultivées.

• Les plantes exclueuses comme l’agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), restreignent le prélèvement racinaire et limitent la translocation, car elles enregistrent des teneurs élevées dans les racines mais accumulent très peu dans les parties aériennes. Elles peuvent donc pousser sur une large gamme de concentration, avant que les mécanismes physiologiques de tolérance ne soient dépassés à cause de la toxicité de l’élément trace, en aboutissant à la mort de la plante. Ces espèces sont préconisées pour la mise en œuvre de la phytostabilisation.

• Les plantes indicatrices comme le plantain lancéolé (Plantago lanceolata), reflètent via la concentration dans leurs tissus, la concentration d’un élément dans le sol de manière linéaire. Ce dans une large gamme de valeurs, jusqu’à ce que la phytotoxicité empêche la plante de pousser et ne provoque sa mort.

• Les plantes accumulatrices ou hyperaccumulatrices, commela moutarde indienne (Brassica juncea), présentent de fortes teneurs en éléments traces dans les parties aériennes, et ce même si les concentrations dans le sol sont faibles. Ces plantes présentent certains mécanismes de détoxification dans leurs tissus permettant d’accumuler sans montrer de signes de toxicité.

Pour chaque élément, des seuils au-delà desquels une plante est considérée comme hyperaccumulatrice ont été définis.

- 100 mg/kg pour le cadmium,

- 1 000 mg/kg pour le plomb,

- 10 000 mg/kg pour le manganèse.

Elles peuvent concentrer un élément de façon exponentiellement plus élevée que la teneur dans le sol environnant.

Parmi les espèces les plus connues, il y a la Noccaea caerulescens pour le cadmium et le zinc,ou l’Alyssum murale pour le nickel. Les hyperaccumulatrices peuvent être utilisées efficacement en phytoextraction voire en phytomining.

Facilement mesurables, difficilement prévisibles

Evaluer ou prédire les transferts des contaminants, en particulier des éléments traces, est de premier intérêt dans le cas d’études environnementales ou agricoles. Ces mesures s’effectuent facilement dans des laboratoires spécialisés.

Le facteur de transfert, aussi appelé facteur de bioconcentration, est le ratio entre la concentration d’un élément trace dans les parties aériennes de la plante et la concentration totale de ce même élément dans le sol où elle se développe. Ces facteurs permettent de comparer les transferts sol plantes dans différentes situations. Des essais en pot en conditions contrôlées peuvent être faits en routine et sont beaucoup moins longs que des essais sur le terrain.

Réussir à prédire correctement les transferts sol plantes est d’une grande complexité, car beaucoup de facteurs entrent en compte :

- la plante (espèce, variété, stade de développement),

- le sol (pH, Eh, CEC, composition minéralogique, teneur en MO, …)

- les conditions extérieures (climat, pratiques culturales, activité biologique.

De manière générale, on peut affirmer que dans les sols acides et bien oxygénés, de nombreux éléments traces sont mobiles et disponibles pour les plantes. Dans les sols neutres, alcalins ou anoxiques les transferts sol plantes sont beaucoup plus limités mais il existe des exceptions comme l’arsenic.

La teneur totale d’un élément dans le sol peut être un mauvais indicateur des teneurs qui seront retrouvées dans les végétaux. Un bien meilleur indicateur des transferts potentiels est la fraction biodisponible de l’élément trace dans le sol, puisque seule cette fraction minoritaire est susceptible d’être prélevée par la plante. De nombreuses méthodes existent pour évaluer la biodisponibilité des éléments traces, mais aucune n’est universelle et ne fait consensus. Il semblerait également que les éléments traces d’origines anthropiques aient une phytodisponibilité plus élevée que ceux d’origine naturelle.

Un sujet d’étude chez Terra Innova

Les transferts sol plantes font partie des sujets de recherches et développement étudiés chez Terra Innova.

Nous prenons en compte ces potentiels transferts en fonction des typologies de sols auquel nous sommes confrontés sur les parcelles agricoles. En effet, les types de terres apportés ainsi que leur teneur en éléments traces peuvent dans certains cas provoquer des transferts vers les plantes cultivées. Nous essayons d’anticiper ces événements en proposant aux agriculteurs des itinéraires techniques adaptés.

Ainsi, certains projets peuvent devenir réalisables en choisissant des espèces de plantes adaptées, qui limiteront ou favoriseront les transferts en fonction des besoins identifiés. De plus, les risques de transmission de polluants aux humains et animaux sont fortement réduits.

Vous avez besoins de conseils ou de nouvelles terres pour la mise œuvre de projets agricoles spécifiques ? N’hésitez pas à nous contacter, nos ingénieurs agronomes sont là pour vous accompagner !

26 octobre 2021 - Terra Innova

Partagez sur vos réseaux sociaux :